【高峰70年】高峰的“劳模”夫妻

发布时间:2023-03-31

浏览量: 加载中...

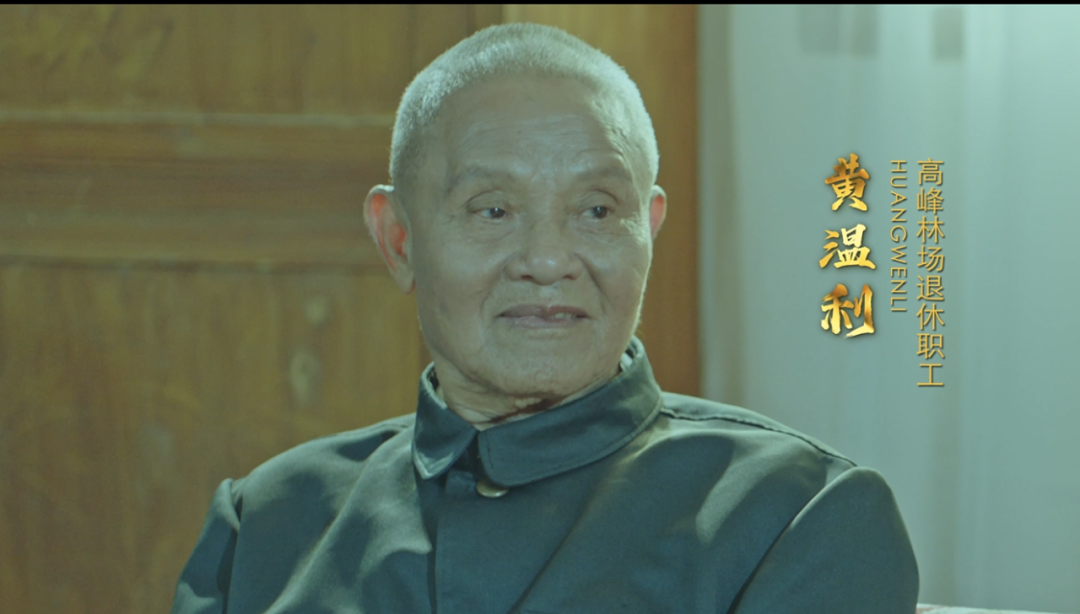

提起高峰林场,很多人都会眉飞眼笑,竖起大拇指说道:“我知道高峰林场,南宁北面那边都是高峰的山林。” 经过70年耕耘播种,高峰林场环绕在首府南宁北部的55万亩森林,早已经成为了绿城的天然生态屏障。 “刚来高峰那会,高峰这里不过是荒山野岭,荆棘丛生,路也没有。”每每回忆起过去艰苦奋斗的岁月,黄温利和黄秀莲夫妇似乎又回到了那个不怕苦不怕累、激情满满的年代。 黄温利于1954年、1956年和1958年,共三次获得广西劳动模范称号。由于黄秀莲与黄温利于1956年都获得广西劳动模范称号,因此高峰人亲切称呼他们为“劳模夫妇”。 戴着一副黑框眼镜,满头银发,精神矍铄,说起话来依旧铿锵有力,今年已经88岁的黄温利,从房间柜子里给笔者拿出了两本珍藏的红本本。打开红本本,纸张虽已经泛黄,但页面非常平整没有一点卷边。红本本里分别记录着黄温利、黄秀莲夫妇获得广西劳动模范称号的信息。 70年前,黄温利就来到高峰林场。随后,与黄秀莲相识于高峰,相爱于高峰,并携手与林场共同成长,他们不仅是高峰翻天地覆的见证者,更是让高峰从荒山变绿洲的践行者。 “我们从高峰坳周边的山开始,由近及远,挖坑造林。当时,那里到处一片荒凉,没有什么树,也没有什么路,只有比人还高的芭芒草。天没亮,大家空着肚子,扛起锄头,点着马灯就出发了。经常是到了山上,不仅裤子被草上的露水弄湿透了,手和脚露出来的地方也是被巴芒草割得伤痕满满。那时,大家也顾不上这些,一到山顶,就开始抓紧时间干活了。”说起过去灭荒造林的日子,黄温利就像十八岁的小伙子,时刻准备着去完成任务。 高峰坳,位于广西第一路上,地势陡峭。坳上国民党遗留下的两间泥胚房就是高峰林场创建时的场址。一间办公用,一间男职工宿舍,再临时搭建的一个简易茅棚,那便是女职工的住所。 那时,条件相当艰苦,不仅毒蛇猛兽野蜂横行,就连生产生活用品都是靠人从几十里以外的圩镇翻山越岭一路挑回来的。由于山上没有树,天热的时候非常热,冷天的时候非常冷。进入秋季后,大家每天都要上山按质按量挖坎。到了冬春季,大家又开始忙着种树。 1953年春天,天气异常寒冷,工人们也没有什么厚的御寒衣物,但他们依然奋斗在造林地上。然而,没种上几棵树,手脚就出现僵硬使不上劲、抓不住锄头的现象,为了完成当日种树任务,工人们就用自己热乎乎的尿淋在手上,继续种树,坚持不完成任务绝对不收工。 “下雨就是高峰的好天,春节就是好节。”黄温利告诉笔者,对于林业人来说,雨天造林再好不过了。碰到过年下雨天气,大家几乎都留在林场,扎在林地里,与大山一起过年。 林场刚成立的时候,蓑衣和草帽都是奢侈品,并不是每个人都有的。在随后的七八年间,大家才都有了蓑衣和草帽。后来,“一顶草帽、一件蓑衣、一截竹筒、一把锄头”成为了高峰人上山造林的标配。 在黄秀莲的记忆里,生病不能及时医治是最难熬的。那个年代,吃不饱饿肚子干活、在没有路的荒山里开路造林,她都觉得是可以克服困难的。但是,生病需要治疗这个难题是非常困扰她的。那个时候生病了,要么等着自己好,要么就是自己走几十里山路外出就医,等好了又再走回来。 条件异常艰苦,让当时很多临时工来过高峰林场干过一阵之后,就再也不愿意来了。当然,也有很多人来了高峰林场,就不愿意离开。是什么让这些人坚定不移留在高峰呢?黄温利回答笔者时,他特地调整好坐姿,腰板挺直,嘴角微微上扬,眼睛往右前方看去,面带微笑,自豪地说道:“我们是响应党‘植树造林 绿化祖国’的伟大号召来到这里的,这是一项伟大光荣的任务。不绿化完荒山,我们坚决不离开。”

建场不久,为了加快开荒造林的速度,林场设立红旗组鼓励大家向先进看齐。红旗组是以造林小组为单位,每天一评,最快完成当天工作任务的小组才可以得到红旗。获得红旗的小组在第二天造林时,可以扛红旗到造林地,并插在任务地最高处。 “大家为了得到红旗,上山挖坎的热情很高。我带的那个小组,大家非常带劲,我们摸索出来的‘五锄法’,让我们红旗一扛就扛了几个月。”黄温利回忆起过去岁月,带着满满的自豪感。 然而,建场的两三年,高峰人确实挖了很多坎,种了很多树。但是开过荒的山依然荒。当时的情景,高峰人是这样形容的:年年种树年年光,见娘怀孕不见仔。 对于高峰人来说,条件差困难多都能忍受,干活再苦再累也能克服、能坚持,唯独种不活树这件事让他们深深感受到了挫败感和失落感。 “以前没有什么技术,挖坎种树只能全靠自己摸索。”黄秀莲告诉笔者,当时造林成活率非常低,松树种下去不到3个月就枯死了。 与其昏天黑地的一种方法走到底,还不如尝试其他的方法。1955年,黄秀莲为了攻破造林成活率低这个难题,她认真观察总结造林全过程,经过反复思考,决定从造林源头开始全程参与,试图找到可以提高成活率的方法。 在苗圃,黄秀莲观察到运往林地的杉木苗抖掉根系上的泥土后,才被装上车运走。于是,她果断拿起工具带泥将苗挖起,再用手把根部外面裹着的泥捏紧实,不让根系暴露在空气中,最后连泥带苗一起运往造林点。 在造林时,黄秀莲把自己从苗圃运来的杉木苗,连同裹着的泥一起仔细放入预先挖好的坑洞里,然后把洞口周边的泥推进坑洞里,再用手把杉木苗周边的泥压平,最后用脚踩实泥土。这样一棵杉木苗才算是种植好。 黄秀莲像爱孩子一样对待种植的每一棵苗木。功夫不负有心人,她自己尝试的杉木种植方法确实让杉木活了下来,她因种植的杉木有高成活率,1956年被授予了“广西劳动模范”称号。这一年,黄温利也获得了“广西劳动模范”称号。黄温利从到高峰工作短短6年的时间里,他一共获得了三次“广西劳动模范”称号。 “我刚来高峰那会,很多都不会,语言也不通。”黄秀莲说,她当初只会说壮话,挖坎种树一样也不会。后来,跟着大家学,大家也很热情教,她学会了说普通话、挖坎种树,还认识了很多字。 1954年初,刚到高峰的黄秀莲,没有来得及适应环境,就和早些来的高峰人一起上山挖坎种树。那时候,荒山野岭,荆棘丛生,草鞋、布鞋都抵挡不住被尖利灌木刺穿,脚上常是旧伤未好新伤又来。即便是几十年后,黄秀莲脚底依然留着一个圆形的有点硬的伤疤。 有一次放假回家,父母不忍黄秀莲再受大山的苦,让黄秀莲回家在铺面帮父亲的忙。可是,黄秀莲没有选择留在家中,而是回到高峰继续奋斗。 “没来高峰之前,我就是一个文盲。是高峰,让我学习了知识,有了文化。”黄秀莲带着骄傲的神情说道,1957年林场选拔人员送去林业局组织的技术培训学习种植技术,我是林场唯一一个参加培训的女职工代表。 黄温利同样也是一个上进的人。他白天上山劳动,带着小组争红旗,晚上挑灯夜读,努力背书学习。 说起黄温利,已经87岁的黄秀莲脸上露出少女初恋时的喜悦,眼神中流露着崇拜,带着浓浓的爱意回忆着过去:“他当时拼搏努力的样子太迷人了。为了学习新技术,1958年我们结婚没多久,他就去柳州学开车了。” 从柳州学成归来,黄温利便当上了林区司机。“过去能去学车是非常让人羡慕的。不过那时候在林区里开车很危险,路都是我们用锄头挖出来的,下雨天泥泞湿滑,即便是晴天路面也是坑坑洼洼,坐在车上整个人都跟着不平整的路面上下颠簸得很。”黄温利一边说,一边用手摸了摸自己的脚。 黄秀莲用手指着他脚说:“那时候他在林区开车发生意外,脚都骨折了。休息了3个月脚都没好透,他又跑回去开车了。怎么劝都劝不住。” 从1959年直到1994年退休,黄温利开了35年的车,培养了40多个司机。 从黄温利、黄秀莲夫妇家出来,回望他们的一生,让我想起一首歌《少年壮志不言愁》。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流,历尽苦难痴心不改……为了母亲的微笑,为了大地的丰收,峥嵘岁月,何惧风流。”他们曾经也是少年,为了自己最初的选择,面对苦难,倔强地一笑而过,咬着牙坚持冲破困境,拥抱阳光,实现绿色梦想。

建场不久,为了加快开荒造林的速度,林场设立红旗组鼓励大家向先进看齐。红旗组是以造林小组为单位,每天一评,最快完成当天工作任务的小组才可以得到红旗。获得红旗的小组在第二天造林时,可以扛红旗到造林地,并插在任务地最高处。 “大家为了得到红旗,上山挖坎的热情很高。我带的那个小组,大家非常带劲,我们摸索出来的‘五锄法’,让我们红旗一扛就扛了几个月。”黄温利回忆起过去岁月,带着满满的自豪感。 然而,建场的两三年,高峰人确实挖了很多坎,种了很多树。但是开过荒的山依然荒。当时的情景,高峰人是这样形容的:年年种树年年光,见娘怀孕不见仔。 对于高峰人来说,条件差困难多都能忍受,干活再苦再累也能克服、能坚持,唯独种不活树这件事让他们深深感受到了挫败感和失落感。 “以前没有什么技术,挖坎种树只能全靠自己摸索。”黄秀莲告诉笔者,当时造林成活率非常低,松树种下去不到3个月就枯死了。 与其昏天黑地的一种方法走到底,还不如尝试其他的方法。1955年,黄秀莲为了攻破造林成活率低这个难题,她认真观察总结造林全过程,经过反复思考,决定从造林源头开始全程参与,试图找到可以提高成活率的方法。 在苗圃,黄秀莲观察到运往林地的杉木苗抖掉根系上的泥土后,才被装上车运走。于是,她果断拿起工具带泥将苗挖起,再用手把根部外面裹着的泥捏紧实,不让根系暴露在空气中,最后连泥带苗一起运往造林点。 在造林时,黄秀莲把自己从苗圃运来的杉木苗,连同裹着的泥一起仔细放入预先挖好的坑洞里,然后把洞口周边的泥推进坑洞里,再用手把杉木苗周边的泥压平,最后用脚踩实泥土。这样一棵杉木苗才算是种植好。 黄秀莲像爱孩子一样对待种植的每一棵苗木。功夫不负有心人,她自己尝试的杉木种植方法确实让杉木活了下来,她因种植的杉木有高成活率,1956年被授予了“广西劳动模范”称号。这一年,黄温利也获得了“广西劳动模范”称号。黄温利从到高峰工作短短6年的时间里,他一共获得了三次“广西劳动模范”称号。 “我刚来高峰那会,很多都不会,语言也不通。”黄秀莲说,她当初只会说壮话,挖坎种树一样也不会。后来,跟着大家学,大家也很热情教,她学会了说普通话、挖坎种树,还认识了很多字。 1954年初,刚到高峰的黄秀莲,没有来得及适应环境,就和早些来的高峰人一起上山挖坎种树。那时候,荒山野岭,荆棘丛生,草鞋、布鞋都抵挡不住被尖利灌木刺穿,脚上常是旧伤未好新伤又来。即便是几十年后,黄秀莲脚底依然留着一个圆形的有点硬的伤疤。 有一次放假回家,父母不忍黄秀莲再受大山的苦,让黄秀莲回家在铺面帮父亲的忙。可是,黄秀莲没有选择留在家中,而是回到高峰继续奋斗。 “没来高峰之前,我就是一个文盲。是高峰,让我学习了知识,有了文化。”黄秀莲带着骄傲的神情说道,1957年林场选拔人员送去林业局组织的技术培训学习种植技术,我是林场唯一一个参加培训的女职工代表。 黄温利同样也是一个上进的人。他白天上山劳动,带着小组争红旗,晚上挑灯夜读,努力背书学习。 说起黄温利,已经87岁的黄秀莲脸上露出少女初恋时的喜悦,眼神中流露着崇拜,带着浓浓的爱意回忆着过去:“他当时拼搏努力的样子太迷人了。为了学习新技术,1958年我们结婚没多久,他就去柳州学开车了。” 从柳州学成归来,黄温利便当上了林区司机。“过去能去学车是非常让人羡慕的。不过那时候在林区里开车很危险,路都是我们用锄头挖出来的,下雨天泥泞湿滑,即便是晴天路面也是坑坑洼洼,坐在车上整个人都跟着不平整的路面上下颠簸得很。”黄温利一边说,一边用手摸了摸自己的脚。 黄秀莲用手指着他脚说:“那时候他在林区开车发生意外,脚都骨折了。休息了3个月脚都没好透,他又跑回去开车了。怎么劝都劝不住。” 从1959年直到1994年退休,黄温利开了35年的车,培养了40多个司机。 从黄温利、黄秀莲夫妇家出来,回望他们的一生,让我想起一首歌《少年壮志不言愁》。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流,历尽苦难痴心不改……为了母亲的微笑,为了大地的丰收,峥嵘岁月,何惧风流。”他们曾经也是少年,为了自己最初的选择,面对苦难,倔强地一笑而过,咬着牙坚持冲破困境,拥抱阳光,实现绿色梦想。

文:屈艳

编辑:廖宏涛

核稿:李日凤

责编:朱兵